Vor nunmehr fast 80 Jahren revoltierten DDR-Bürgerinnen und Bürger im „Arbeiter-und-Bauernstaat“ gegen ihre Führung. Arbeiter begannen und andere schlossen sich an: Der am 16. Juni von Bauarbeitern auf der Stalin-Allee in Berlin begonnene Marsch zum „Haus der Ministerien“ eskalierte in kurzer Zeit zum Volksaufstand in der gesamten DDR, an dem Hunderte von Städten und Gemeinden beteiligt waren. Mittlerweile existiert eine kaum noch überschaubare Fülle an Quellen und Literatur: Der 17. Juni gehört zu den besterforschten Ereignissen der DDR-Geschichte.

Aber wie sieht die Erinnerung an dieses ohne Frage wichtige Datum der DDR- und auch der gesamtdeutschen Geschichte aus? Wie hat sich im Laufe von acht Jahrzehnten der Blick verändert, welche Charakterisierungen und Urteile sind strittig geblieben oder wieder in Vergessenheit geraten? Viele Fragen und viele Antworten. Dennoch: Es gibt einige Leitaspekte der Interpretation und der Erinnerung, die nicht mehr ernsthaft umstritten sind. Einige Schwerpunkte und Verschiebungen, die auch etwas über Politik und Mentalitäten im geteilten und wiedervereinigten Deutschland aussagen, sollen hier kurz skizziert werden.

Den Ausgangspunkt jeder Interpretation und Erinnerung muss die Geschichte der Etablierung der sowjetischen Herrschaft in Ostmitteleuropa und im östlichen Teil Deutschlands nach 1945 bilden. Sie ist eine Geschichte der gewaltsamen Implantation eines kommunistischen Herrschafts- und Wirtschaftssystems, das nur wenige wollten und gegen das sich trotz harter Repressionen von Anfang an immer wieder Widerstände regten. Aber die tiefe Unzufriedenheit in der Gesamtbevölkerung der DDR machte sich flächendeckend erst im Juni 1953 abrupt in einer spezifischen Konstellation Luft.

Für die DDR-Geschichte war die II. Parteikonferenz der SED im Juni 1952 eine entscheidende Zäsur und eine der wichtigsten langfristigen Ursachen für den Aufstand ein Jahr später. Walter Ulbricht, der starke Mann in einer noch relativ schwachen SED, hatte hier nach Stalins Anweisungen den „planmäßigen Aufbau des Sozialismus“ proklamiert. Der war zwar längst im Gange, nun aber wurden Tempo und Reichweite der Umgestaltung beträchtlich erhöht. Das betraf den vorrangigen Aufbau der Schwerindustrie, die Aufrüstung, die beginnende Kollektivierung der Landwirtschaft, den verschärften Kampf gegen jede ideologische Abweichung und gegen die Kirchen. Mit der weiteren Einschränkung des ohnehin kärglichen Konsums bekam jeder DDR-Bürger zudem nachdrücklich zu spüren, was dieser Beschluss bedeutete.

Erst mit Stalins überraschendem Tod am 5. März 1953 wurde der lähmende Bann gebrochen und eine flexiblere Politik ermöglicht. Auch die SED musste ihre Linie verändern. Das geschah am 9. Juni mit jenem berühmten Kommuniqué des Politbüros, das programmatisch einen „Neuen Kurs“ ankündigte. Das Politbüro gestand gravierende Fehler ein und versprach einen langen Katalog von Veränderungen. Heinz Brandt, damals Sekretär der SED-Bezirksleitung in Berlin, später erbitterter Gegner Ulbrichts, nach seiner Flucht nach Westberlin von der Stasi entführt und in Hohenschönhausen und Bautzen inhaftiert, charakterisierte aus der Rückschau die Wirkung dieses Kommuniqués treffend so: „Ein solcher Vorgang war in der Geschichte der kommunistischen Parteien ohne Beispiel. Parteifunktionäre, Mitglieder und die gesamte Öffentlichkeit wurden über Nacht vor vollendete Tatsachen, vor eine völlig neue Politik gestellt“. Ein wichtiger Punkt blieb von dieser rasanten Kehrtwendung allerdings unberührt: Die erst im Frühjahr 1953 beschlossene Erhöhung der Arbeitsnormen um zehn Prozent. Sie war die Lunte am Pulverfass.

Ansätze von Protesten hatte es auch schon vor dem Neuen Kurs gegeben, aber den eigentlichen Aufstandsauftakt machten die Ostberliner Bauarbeiter von der Stalin-Allee. Zwar wurde schon am Nachmittag des 16. Juni die Normerhöhung zurückgenommen, aber da war es bereits zu spät. Mit den vier wichtigsten und jetzt nicht mehr auf Berlin begrenzten Forderungen der Bauarbeiter begann der landesweite Aufruhr: Rücknahme der Normerhöhung, Senkung der Handelsorganisations-Preise, freie Wahlen, keine Bestrafung der Streikenden.

Hennigsdorfer Stahlwerker auf dem Weg zum Haus der Ministerien durch den Westsektor. © Foto: 70 Jahre DDR-Volksaufstand/AdsD/FES; 6/FOTB006236

Die offizielle Erinnerung aus SED-Zeiten, die den Aufstand als zunächst faschistischen, dann später leicht abgeschwächt als konterrevolutionären Putschversuch verfälschte, bedarf keiner weiteren Erörterung, weil sie stets absurd war und heute so nirgendwo mehr zu finden ist.

Hingegen war in der nichtkommunistischen Geschichtsschreibung lange strittig, ob der 17. Juni ein Arbeiter- oder Volksaufstand war. Dieser Streit ist müßig geworden, seit neuere Untersuchungen die breite Beteiligung der Kleinstädte, der Landbevölkerung und des Mittelstandes belegt haben, auch wenn die Zentren der Aufstandsbewegung neben Berlin unzweifelhaft in den industriellen Ballungsgebieten Sachsens, Thüringens und Sachsen-Anhalts lagen, in denen sich auch die früheren Hochburgen der sozialdemokratischen und kommunistischen Arbeiterbewegung befanden.

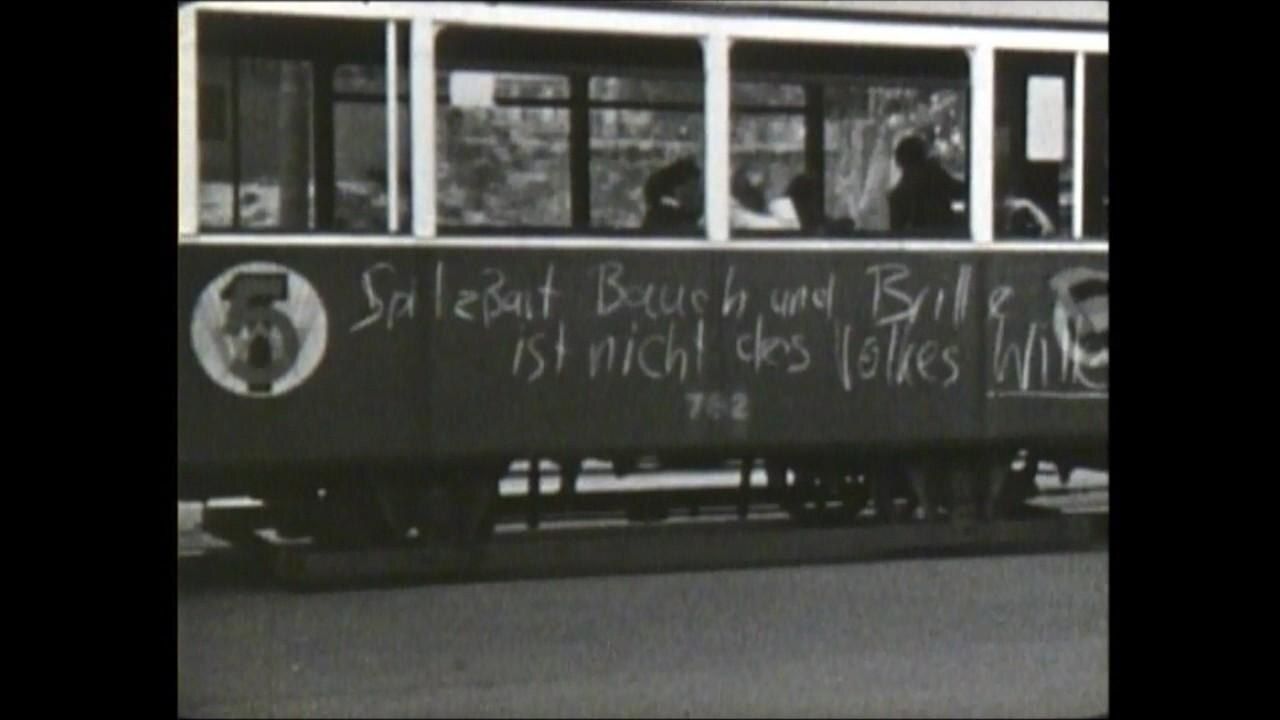

Der Verlauf, die Breite der Beteiligung und die Heftigkeit der Unruhen beweisen auch, dass es längst nicht mehr nur um die Arbeitsnormen ging. Die Ziele reichten viel weiter. Sie betrafen eine tiefgreifende Veränderung oder Abschaffung des politischen Systems mitsamt seiner Führungsfiguren – nach dem Motto, das sich auch auf einer Straßenbahn in Halle aufgemalt fand: „Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht des Volkes Wille“ (bezogen auf Ulbricht, Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl, beide Vorsitzende der SED). Ohne Frage war auch das gesamtdeutsche Element stark ausgeprägt. Der Appell an die Einheit Deutschlands und die Forderung nach Wiedervereinigung gehörten in der damaligen Zeit geradezu selbstverständlich zu den politischen Forderungen und zu den Erwartungen der Bevölkerung.

»Spitzbart, Bauch und Brille sind nicht Volkes Wille« – diese Parole spielte auf Ulbricht, Pieck und Grotewohl an. Sie zeigt besonders deutlich die politische Ausrichtung des Aufstandes gegen die Partei- und Staatsführung. © Sächsisches Staatsarchiv (SächsStA-D), 13782 Sammlung Bewegtbilder, Nr. 102

Ein weiteres Element zur Charakterisierung ist wichtig: Obwohl mit dem Einrücken sowjetischer Panzer ein Erfolg des Aufstands unmöglich wurde, ist eine Beschränkung der Sicht auf den Tag des 17. Juni unzureichend und verzerrt die Beurteilung. Denn die folgenden Wochen und Monate zeigten in den Betrieben häufig noch ein dramatisches Bild: Die Funktionäre der SED und des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) hatten große Mühe, die verordnete „Entlarvung der Provokateure“ in Gang zu setzen, weil viele Belegschaften die Distanzierung von den Streikleitungen verweigerten.

War der Aufstand insgesamt eine gescheiterte Revolution? Diese strittige Charakterisierung gehört in die z.T. heftig geführte geschichtspolitische Diskussion und darf angesichts der augenfälligen Spontaneität und Unorganisiertheit des Geschehens auch strittig bleiben. Ohne Frage war und ist jedoch der 17. Juni 1953 neben dem Mauerbau 1961, der großen Leipziger Demonstration am 9. Oktober und der Maueröffnung am 9. November 1989 ein Schlüsseldatum der DDR-Geschichte.

Die geradezu traumatische Angst der SED-Führung vor einer Wiederholung des Aufstandes lässt sich an einer Frage ablesen, die Stasi-Chef Erich Mielke am 31. August 1989, als sich in der DDR erneut unübersehbar Krisensymptome zeigten, vor Stasioffizieren äußerte: „Ist es so, dass morgen der 17. Juni ausbricht?“ Aus dieser Sorge heraus hatte es alle Jahre zum 17. Juni besondere Präventivmaßnahmen unter dem Codewort „Aktion Bollwerk“ gegeben. Dazu gehörten groteske und bis ins Lächerliche gehende Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen von Restaurants, Kleingarten- und Sportvereinen.

In der Bundesrepublik wurde bereits 1953 und in den Folgejahren ausführlich über Verlauf und Folgen des Aufstandes in hunderten von Reportagen, Fotoserien, Kommentaren, Zeitzeugenberichten und Gedenkreden informiert. Bekanntlich beschloss der Bundestag noch 1953, den 17. Juni als „Tag der deutschen Einheit“ zum Feiertag zu machen. Das erwies sich langfristig als Problem. Denn der Feiertag wurde dort begangen, wo er nicht stattgefunden hatte, und notgedrungen verschwiegen, wo jede Erinnerung daran verboten war.

In der westdeutschen Öffentlichkeit gab es anfänglich eine heftige nationale Welle der Erinnerung mit vielerlei Symbolstiftungen und auch allerhand merkwürdiger Politikfolklore. Am Grenzübergang bei Lübeck veranstaltete man etwa – unter Beisein von Altnazis – eine „Reichstreuekundgebung“ mit Fackeln und Musikkorps, noch bis Mitte der 1960er Jahre loderten diverse „Junifeuer“, und im Teutoburger Wald wurden in Anlehnung an die Tradition patriotischer Verbände des 19. Jahrhunderts Hermannsläufe ins Leben gerufen. Doch solche und auch die weniger spektakulären Formen der Erinnerung verebbten im Lauf der Jahre, je weiter das Ziel einer Wiedervereinigung in nebelhafte Ferne rückte. Der 17. Juni wurde nicht verdrängt und auch nicht vergessen, jedoch als lebendiger „Tag der deutschen Einheit“ zunehmend ausgehöhlt. Der Spiegel brachte das 1960 auf die bissige Formel „Einheit in Freizeit“ – die Fahrt ins Grüne rangierte für viele Westdeutsche vor der Erinnerung. In den 1980er Jahren, als die „deutsche Frage“ wieder intensiver diskutiert wurde, versuchte die westdeutsche Politik, die nationale Erinnerung zu reaktivieren oder neue Formen zu finden, mit denen auf veränderte Rahmenbedingungen durch die sozialliberale Ost- und Deutschlandpolitik verwiesen wurde. Aber das Dilemma blieb.

Erst mit dem Ende der DDR und durch neue Forschungsimpulse schien sich das wieder zu ändern, bis zum Beschluss des Bundestages, den früheren „Tag der deutschen Einheit“ auf den 3. Oktober, das Datum der staatlichen Vereinigung, zu verlegen. Mit dem Zugang zu einer großen Menge neuer Quellen aus den Partei- und Stasi-Archiven erweiterte sich das Bild vom 17. Juni gründlich. Vor allem die „runden Jahrestage“ 2003 und 2013 riefen geradezu einen Overkill von Publikationen und Veranstaltungen hervor. In einer 2004 vom Stasi-Unterlagen-Archiv herausgegebenen über 800 Seiten starken Publikation wird unter dem Titel „Die verdrängte Revolution“ (Eisenfeld/Kowalczuk/Neubert 2004) die komplette Erinnerungsgeschichte in allen historiografischen Verästelungen dargestellt und etwas reichlich oberlehrerhaft für den Revolutionsbegriff als einzig richtige Interpretation argumentiert. 2013 gab es noch einmal einen neuen, wenn auch weniger starken Boom. Wie auch immer man diese Entwicklung beurteilt – sie hat eine wichtige Korrektur und einen Bedeutungswandel der Geschichte des Aufstandes gebracht. Er wird jetzt als Volksaufstand akzeptiert und in einem breiteren europäischen Horizont gesehen.

Ob und wie es im „runden“ Gedenkjahr 2023 angesichts des verheerenden Krieges in der Ukraine neue Akzente im Erinnern geben kann und wird, ist offen. Wirklich sinnvolle Parallelen lassen sich zwischen der nationalen Abwehr eines brutalen Angriffskrieges und dem Juniaufstand in der DDR kaum ziehen. Dennoch stellt sich die Frage unvermindert: Was kann für uns heute die Geschichte des Aufstands vom 17. Juni 1953 bedeuten? Sie ist ohne Frage eine eindrucksvolle und berührende, aber auch bittere Geschichte des mutigen Engagements in einer Diktatur für Freiheit und ein besseres Leben. Die lange – hier knapp skizzierte – Geschichte der Erinnerung daran ist jedoch eine verworrene und keineswegs immer glanzvolle Geschichte, weil sie eben auch ein sperriges Stück der komplizierten doppelten Nachkriegshistorie im geteilten Deutschland darstellt.

Es lohnt sich aber – und das ist beim Gedenken in den letzten Jahren zunehmend geschehen – den Blick über die DDR 1953 hinaus auf andere „realsozialistische“ Diktaturen zu richten. Diese Europäisierung des 17. Juni ist keine Marotte für Feierstunden, sondern sie kann zur vergleichenden Analyse von Krisenkonstellationen und Widerstandsbewegungen im nicht mehr existierenden Sowjetsystem beitragen. Ein nur flüchtiger Blick auf den ersten Aufstand am 1. Juni 1953 in Pilsen, auf die blutig niedergeschlagenen Unruhen in Posen im Juni 1956, auf die Anfänge der ungarischen Revolution im Herbst 1956, schließlich auf die häufig vergessenen Arbeiteraufstände im Dezember 1970 in Danzig und Stettin und natürlich auf die überraschende Entstehung der Solidarność im August 1980 zeigt bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen ähnliche Ansätze und Verlaufsmuster.

Dass im Herbst 1989 eingelöst wurde, was im Sommer 1953 an sowjetischen Panzern scheiterte, ist eine beliebte Sentenz. In einem sehr allgemeinen Sinne ist dieses Urteil sicherlich richtig. Jedoch verursacht es bei vielen Historikerinnen und Historikern Bedenken, wenn es unreflektiert und nur auf Deutschland konzentriert behauptet wird. Denn unmittelbare Kontinuitätslinien gibt es wenige und kaum Protagonisten von 1989 benennen 1953 als Handlungsimpuls. Gleichwohl gehört das Revolutionsjahr 1989 in den Zusammenhang einer langen Krisen- und Widerstandsgeschichte im bald danach aufgelösten Sowjetimperium, an dessen Anfang der Aufstand 1953 stand. Mit diesem erweiterten Blick wird auch ein Stück europäischer Geschichte wiederhergestellt, das im Kalten Krieg, wenn nicht vergessen, so doch weitgehend verschüttet war.

Literatur

Eisenfeld, Bernd/Kowalczuk, Ilko-Sascha/Neubert, Ehrhart (Hrsg.): Die verdrängte Revolution. Der Platz des 17. Juni 1953 in der deutschen Geschichte, Bremen 2004.

Kleßmann, Christoph: Der 17. Juni 1953 im Geschichtsbild Deutschlands gestern und heute, URL: http://www.17juni53.de/home/gedenk/klessmann.html [17.3.2023].

Kleßmann, Christoph: Arbeiter im ‚Arbeiterstaat‘ der DDR. Deutsche Traditionen, sowjetisches Modell, westdeutsches Magnetfeld 1945 – 1971, Bonn 2007, insbesondere S. 311–375.